Había en mi colegio, Notre Dame, un huerto con un pozo, una pérgola de ladrillo a la que se encaramaba una hermosa rosaleda que florecía allá por mayo, setos frondosos bajo los que se afanaban las hormigas y otros insectos, un corredor de cipreses junto al muro sobre el que alguna vez vimos un gato negro que pasó a ser personaje de algunas fantasías colectivas. Había incluso una piscina de donde rescatamos una “picaraza” en un recreo del comedor y había varios castaños de indias que reflejaban con claridad meridiana el ciclo estacional. Había también maestras con pantalones de campana y monjas ya sin toca en los setenta; había ganas de enseñar desde el afecto y con cariño, en un ambiente de familia y libertad; había profes que en su tiempo libre nos llevaban de acampada, largos paseos por los bosques del pirineo francés, constantes ocasiones para el descubrimiento.

Colegio Notre Dame (Burlada, Navarra) y algunas de nuestras maestras, años 70.

Hoy, en el tiempo de los polideportivos y las pistas equipadas con canasta y porterías, queda algo del jardín y quedan, eso sí, los castaños, también presentes en el que fue hasta hace poco el colegio de mis hijos, o en la calle, frente a mis ventanas. Los primeros meses del curso estaban marcados por la caída del fruto, las guerras de pilongas, su sabor amargo -ese empeño por probarlas-, los juegos sobre los montones de hojas muertas, las lluvias y los saltos en los charcos que se formaban bajo aquellos árboles imponentes. Tras la desnudez del invierno, el regalo de su fronda y luego el de sus flores arracimadas, que las lluvias de primavera desparramarían por el suelo del patio. Y luego el verano, cuando dejábamos de saber de ellos para encontrarlos de nuevo, cargados de erizos verdes, el septiembre siguiente. No es casual que al abrir Tiempo de otoño aparezca, en sus guardas iniciales, una castaña desvistiéndose de su áspero abrigo.

Nuestra clase de cinco años, con nuestra queridísima maestra, Ángeles Atorrasagasti, 1972.

Estaba también la vida en el pueblo, la libertad de la calle, el juego libre, la aventura de adentrarnos en paisajes nuevos, cada vez más distantes. Estaban algunos sábados de otoño, cuando mi padre nos llevaba a mi hermano y a mí hacia el norte -imagino a mi madre embarazada de mi hermana-. Recuerdo las pendientes boscosas, el silencio; no tanto si encontramos muchas setas, pero sí sus instrucciones sobre dónde mirar, el boj bajo, el bastón apartando las matas y, muy vagamente, la visita a algún caserío donde él, que abastecía de abono a tantas personas de tantos lugares, se manejaba en un ambiente conocido. Tras la humedad del bosque, una casa enorme, algo oscura, el fuego del hogar antiguo, la tarima vieja y el olor a humo… tal vez hubiera un tazón de leche.

Probablemente recordaría todo mejor si hubiera tenido un pequeño cuaderno donde registrar algo de todo aquello o de otras muchas experiencias de la infancia. Tendría luego un diario, sí, que no rellené hasta mucho más tarde, y que aún más tarde rompí. Recordaría todo aquello, como mis hijos son capaces ahora de recordar tantos detalles gracias a sus “diarios”: sencillos cuadernos en A4, sobre los que a menudo comenzaban a escribir o dibujar a regañadientes, y para los que sugerí mil temas, además de los que ellos eligieron. La envidia de esos cuadernos también tuvo que ver en mi vuelta a los lápices.

Ascenso a los Alanos, en el Pirineo oscense, en versión de Íñigo, 8 años.

Digamos que mis hermanos y yo fuimos un eslabón roto en una actividad que mi madre, en cambio, había practicado, al menos durante un viaje a Austria a los 18 años. Para una chica de pueblo que apenas había variado de escenario (de Gallur, en la ribera zaragozana del Ebro, al internado en Oronoz-Mugaire, a las puertas de Baztán, y luego a la escuela de magisterio), un trayecto de tal envergadura se afrontaba entonces como el viaje de la vida. Luego me contaría anécdotas e impresiones, mientras pasábamos juntas aquellas páginas que también explicaban la presencia en casa de mis abuelos de una vieja fotografía donde sonreía repeinado y de tres cuartos un jovencito rubio, Bertl.

Del Cuaderno de Austria de mi madre, que sonríe con el vestido floreado que le cosió la suya.

Por todo esto, cuando bookolia me sugirió la posibilidad de crear algún material descargable en torno a Tiempo de otoño, inmediatamente pensé en aquellos cuadernos de mis hijos, para los que tenía ya el hábito de sugerir, pero en los que me encantaba la libertad para realizar una actividad creativa, apenas pautada, que a veces nos llevaba de la vida al cuaderno y otras en la dirección inversa. Allí quedaron registrados la manera de plantar un rosal, algunas líneas sobre películas, conciertos o libros, la receta ilustrada de un plato favorito, algunos paseos, los viajes, y mil pequeños detalles de su vida a lo largo de varios años.

Una tarde de verano en el patio en versión de Martín, 11 años.

Por eso pensé en el tipo de sugerencias que hubiera hecho para mis hijos en torno a la estación y los temas que se recogen en el álbum, de manera que la lectura Tiempo de otoño también pudiera ampliarse y conducir a quienes la compartieran directamente a la observación, la sensación, la vivencia.

Y con esa intención se ha preparado este conjunto de propuestas (accesibles mediante el QR de la contracubierta) en las cuatro lenguas en que se ha publicado el libro; propuestas que se articulan en torno a algunos temas presentes en él, porque el otoño es el tiempo en que las hojas cambian su vestido, en que los animales despliegan su actividad, tiempo de paseos, época de recolección, de encender nuevamente el horno, de imaginar; también de compartir hogar.

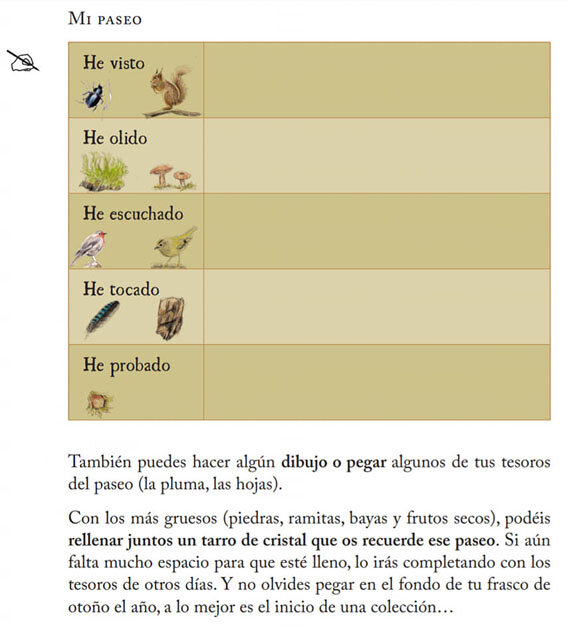

Para cada uno de estos siete grandes temas se apuntan varias posibilidades de interior y de exterior que pueden terminar reflejadas en un pequeño diario de otoño, para el que bookolia ha maquetado con gusto este documento que ofrece en su parte final algunas fichas de las que podrán servirse quienes prefieran imprimir algunas plantillas a crear de manera más abierta en un cuaderno.

Además, entre las numerosas actividades de estas páginas -que hago desde la experiencia personal y la intuición, sin otras pretensiones-, he preparado también una playlist que, vinculada aquí a la propuesta que invita a la imaginación, podría acompañar igualmente cualquiera de las restantes. Contiene 21 piezas que me encantan y que espero que os inviten también a conocer algo más de la obra de sus autores e intérpretes.

De todo ello, pues, podrán servirse -o no- quienes lean Tiempo de otoño.

En familia o en el aula, a partir del libro o prescindiendo de él, sería hermoso que estas sugerencias dieran pie a la observación, la curiosidad y la vivencia, que propiciaran momentos que pudieran transformarse en recuerdos a los que un día más o menos lejano agrade retornar para recuperar aquellos instantes que tuvieron su significado, no por sencillo menos valioso.